Narasi Orang Biasa di Tengah Gejolak DI/TII

Oleh Anwar Jimpe Rachman

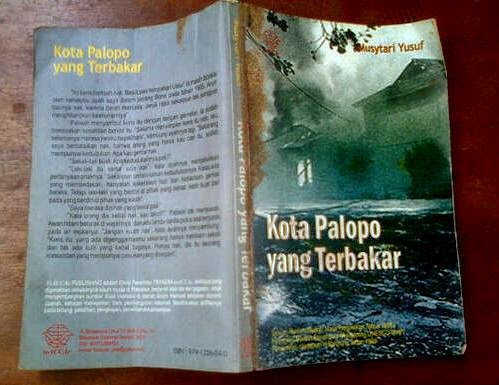

Judul: Kota Palopo yang Terbakar

Penulis: Musytari Yusuf

Penerbit: toACCAe Publishing

Terbit: November 2006

Halaman: 261 + xvii

ISBN: 979-1226-04-0

Sebuah roman dengan latar belakang pemberontakan DI/TII di Palopo pernah memenangkan sayembara penulisan roman UNESCO-IKAPI di tahun 1968. Novel berjudul “Kota Palopo yang Terbakar” ini kemudian diterbitkan kembali oleh penerbit lokal, ToACCAe Publishing akhir tahun lalu, sebagai upaya memperkenalkan karya sastra yang lahir di Sulawesi Selatan. Citizen reporter Anwar Jimpe Rachman yang membaca roman ini, membagi ringkasannya.

Dua hal yang diharapkan ketika membaca buku terbitan lama, yakni rekaman keadaan sebuah masyarakat di kurun waktu tertentu dan bahasa di masa penulisannya. Dua hal itulah yang saya tangkap selama membaca Kota Palopo yang Terbakar (KPYT), buku yang ditulis Musytari Yusuf.

Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan adalah sebuah perlawanan yang menjadi cerita sendiri di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Yang paling sering dibicarakan adalah sosok panglimanya, Kahar Muzakkar. Keberadaan lelaki besar itu yang hingga kini terus diperdebatkan, benarkah masih hidup atau mati tertembak peluru Kopral II Sadeh, anggota Batalyon Kujang 330/Siliwangi, dalam sebuah pengepungan di sekitar Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara?

Di kalangan awam, beberapa masih mengaku bahwa pernah sempat bertemu dengan lelaki tinggi besar itu di sebuah tempat yang, meskipun, tak mau disebut. Bila pun mati, tak ada makam yang bisa membuktikannya. Berdasarkan tayangan (ketika itu masih bernama) TV-7 pada 2006 lalu, teka-teki itu disimpan erat oleh almarhum Jenderal M Yusuf.

Cara ini, dalam makalah Hamdan Juhannis, The Struggle for Formal Islam in South Sulawesi: Kahar Muzakkar’s Darul Islam Movement, ditengarai oleh salah seorang kepercayaan Kahar Muzakkar, Ahmad Marzuki Hasan, sebagai upaya menemukan pengikutnya yang tersisa. Lain hal dengan antropolog Abu Hamid, yang melihat bahwa alasan Pemerintah mengaburkan kematian Kahar sebagai cara menghapus ingatan masyarakat setempat. Bahkan pada awal 2000 lalu, berdasarkan kertas kerja Andi Faisal Bakti Abdul Qahhar Mudzakkar’s Followers and Their Activities: Various Ways in Organizing Themselves Against Hegemony, muncul sosok KH Syamsuri yang disebut sebagai Kahar Muzakkar. Namun kemunculannya mendapat respon yang nyaris serupa.

Roman KPYT jauh dari riuhnya pembicaraan hal-hal yang tadi. Musytari menulis KPYT, yang memenangkan hadiah sayembara UNESCO-IKAPI 1968 ini, dengan menjadikan masa itu sebagai latar cerita. Tokoh Patiwiri, yang bertahun-tahun mengasingkan diri di luar negeri, akhirnya pulang hanya untuk menuntut balas atas kematian istrinya yang dinodai oleh Andi Rajab. Patiwiri adalah salah seorang anggota pasukan Pembela Keamanan Rakyat (PKR) di bawah pimpinan Andi Tenriajeng. Tapi pasukannya diharuskan menyerah karena Datu Luwu ditangkap oleh bala tentara KNIL. Angkat tangannya PKR memang terpaksa lantaran surat Datu Luwu datang untuk Andi Tenriajeng, yang tak lain anak kemanakan Datu Luwu, untuk meletakkan senjata. “Kalau kau masih sayang kepada Datu, letakkanlah senjatamu,” begitu surat penguasa Luwu kepada Andi Tenriajeng.

Komandannya memang menghentikan perlawanannya. Tapi Patiwiri yang keras hati itu tidak mau menyerah; malah memilih untuk lari masuk hutan Sulawesi Tenggara bersama empat orang Jepang, bekas pelatih tentara PKR. Setelah keempat orang Jepang itu tewas, ia pun menyamar menjadi awak perahu menuju Surabaya. Tatkala Patiwiri di Tanjung Priok, ia mendengar kalau istrinya meninggal lantaran sakit. Kabar itu kemudian membuatnya tak mau pulang lagi ke kampung halamannya. Ia pun melanglang buana menjadi kelasi kapal besar.

Tapi ludahnya ia telan sendiri ketika bertemu bekas teman seperjuangannya, Haji Abdul Wahab di Terusan Suez. Dari mulut temannya itu ia dengar kalau istrinya mati tidak wajar. Ini kemudian mendorongnya pulang menumpang Intata, sebuah kapal besar milik KKSS, menuju Palopo yang ditinggalkannya sejak 10 tahun silam. Ia pun tiba di sana pada suatu siang di bulan November 1955.

Palopo, ibukota Luwu, yang di masa itu meliputi Makale, Rantepao, Malili, dan Kolaka. Pada permulaan tahun 1946 kota ini hancur lumat dicabik-cabik api revolusi kemerdekaan, dan sekarang 1955 beralih menjadi kota perkemahan tentara dan kota penampungan pengungsi. Di mana-mana terdapat barak-barak kompi di sepanjang tepi jalan, di pinggir kota penuh gubuk darurat yang didiami oleh orang-orang yang terusir dari kampung halamannya. Di halaman rumah Datu sendiri, kini penuh dengan rumah-rumah kayu dan bambu. Truk-truk tentara dan jip-jip para perwira simpang siur tiada hentinya mengingatkan kita pada masa-masa akan berakhirnya Perang Pasifik, di mana kota ini penuh dengan tentara Rikugun yang sibuk membuat liang-lahat pertahanan di gunung-gunung sepanjang jalan antara Palopo dan Rantepao. Sepuluh tahun tak cukup membuat Palopo berubah. Patiwiri masih mengenali gudang kopra Thiang Siang, Jembatan Tappong bikinan Belanda, dan toko-toko kayu di Jalan Kartini yang masih sama (hal. 53-54).

***

DENDAM Patiwiri memang membara. Ia bersumpah untuk tidak makan nasi sebelum membalaskan sakit hatinya kepada si penyebab kematian istrinya, Haerani Daeng Caya (24 Januari 1947). Ia bahkan mengejar si pelaku sampai ke dalam hutan, meski ia tahu masuk ke tempat para pasukan gerombolan amatlah sulit.

Selama ini, kabar yang beredar di masyarakat adalah bala tentara DI-TII berjuang di hutan-hutan, tanpa menyebut detail sejauh apa dan bagaimana kehidupan mereka di sana. Dalam KPYT, Musytari dengan rinci menggambarkan betapa jauh perjalanan untuk masuk ke daerah markas gerombolan. Masuk hutan, melalui jalan Patteke-Dangerakko, ia ke desa Boting. Desa yang dianggap sebagai gerbang ke tempat persembunyian warga yang lari ke hutan itu, ia menuju ke Sungai Latuppa. Perjalanan yang dimulai subuh itu tiba kemudian di sebuah ketinggian. Tak disebut di mana letaknya. Yang pasti dari tempat tersebut mereka dapat melihat Palopo dan kawasan sekitarnya. Ketika matahari condong ke barat, Patiwiri bersama pengantarnya bergerak lagi ke Buntu Kadinginan. Mereka mulai berjumpa dengan bala DI-TII berpet hijau dan memakai seragam berwarna khaki tanpa sepatu sekitar pukul 16.00. Lalu petang rebah, mereka pun tiba di Gunung Peta.

Di sana ia berjumpa dengan ibu-bapaknya. Bahkan meminta ayahnya untuk menunjukkan siapa penyebab kematian tak wajar istrinya. Dari ayahnya itu Patiwiri dituntun bahwa si pelaku bisa ia temui di Makulau. Sebagai bekal, oleh ayahnya, ia dibelaki keris yang bersarung urat kayu kemuning. Hulunya beralas perak, keluk tiga, berwarna putih berurat-urat. Keris Luwu tempahan Ussu’. Warisan dari kakeknya dalam Perang Bone 1905. “Jeruk nipis sekalipun tak sanggup menghilangkan keanyirannya” (hal.156).

Patiwiri berangkat mencari Andi Rajab. Dari mantan rekannya di masa revolusi kemerdekaan dulu, Inting, ia tahu bahwa orang yang dikejarnya tidak lain komandan pasukan Momok Hitam. Pasukan ini begitu dikenal di masa itu karena kekuatan dan keberanian menghadapi pasukan TNI. Bahkan, dalam perjalanan mencari penyebab kematian istrinya, ia mencuri dengar, sejumlah orang DI-TII menyebut kalau si komandan kebal adanya.

Andi Rajab disebut dalam roman itu seorang yang pernah diadili di hutan sebagai pengkhianat perjuangan kemerdekaan karena membelot ke NICA. Tapi nasibnya mujur. Kahar Muzakkar menengahi pihak penuduh dan Andi Rajab. Entah kesepakatan apa yang dicapai ketika itu. Tapi yang jelas, tak lama setelah jalan damai dicapai, Andi Rajab diberi tanggungjawab untuk menjadi komandan yang ternyata memberi hasil gemilang pada perjuangan. Terakhir kemudian ia menjadi komandan Momok Hitam.

Tapi reputasi itu tak menyurutkan niat Patiwiri. Ditemani sebilah keris pemberian ayahnya, ia terus memburu Guntur, nama alias Andi Rajab. Kesempatan yang dinanti pun tiba. Didapatinya Andi Rajab berangkat mandi ke sungai. Tanpa memberi ampun, ia hunus dan menghunjamkan ke perut lelaki berperawakan kecil itu hingga tewas. Patiwiri sendiri akhirnya ditangkap dan dihukum mati dengan tembakan 12 peluru (hal.252).

***

NARASI kehidupan orang biasa yang terjepit antara TNI-DI/TII mulai diceritakan pada bagian kehidupan Hamida, adik Patiwiri, seorang guru di Sekolah Rakyat II Kampung Pisang; sekolah yang hanya memiliki empat guru untuk enam kelas. Itu semua disebabkan “Guru-guru banyak yang dicurigai oleh tentara. Tentu mereka suka lari masuk ke hutan daripada meringkuk dalam tahanan dengan masa yang tiada terbatas” (hal.13). Orang-orang yang masih ada di kota menjadi serba-salah. Kalau ada serangan tentara DI/TII terhadap TNI, dalam pikiran tentara itu kita ini semua memihak pada orang hutan, apa lagi setiap hari ada saja orang yang meninggalkan kota dan lari ke gunung. Tentara yang bersahabat dengan kita pun memberengut bila berjumpa di jalan (hal.12).

Hamida sendiri sempat menghadapi interogasi tentara karena sebuah surat yang ditulis orangtuanya yang lari ke hutan. Surat beraksara Bugis itu dicurigai oleh tentara memuat kata sandi bagi pihak gerombolan. Meski Hamida menyangkal, “Ini surat dari orangtua saya minta sabun dan obat gigi” (hal.14). Bahkan di bagian lain cerita itu kemudian ia menyebut bahwa orangtuanya memang bukan anggota gerombolan DI/TII.

Keberadaan orangtua Hamida ketika ke Murante, awalnya, hanya untuk keperluan sebuah pesta. Tapi mereka lalu terjebak. Saat masih di gunung, datanglah perintah garis pemisah TNI/DI-TII. Di belakang garis pemisah itu pemimpin-pemimpin DI-TII ingin melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Rumah-rumah rakyat yang tinggal dua atau tiga kilometer dari pos-pos TNI semuanya dibakar, penduduk ada yang lari ke hutan, ada pula yang lari ke kota (hal. 56). “Mereka berada di hutan hanya karena tertahan semata-mata ketika ada garis pemisah. Tentara-tentara begitu kejam!” (hal.213).

Seorang bekas lurah di sana menjadi contoh betapa terjepitnya warga di antara seteru antara ‘tentara negara’ dan ‘gerombolan’. Bekas Lurah Mawa disebutkan tidak mau masuk dalam daerah de-fakto, dan harus menyingkir ke dekat pos-pos TNI, telah meninggalkan sawah dan ladangnya di belakang apa yang dikatakan garis pertahanan DI-TII dengan TNI, hanya ia tidak menolak untuk memberi pertolongan kepada orang-orang hutan yang bertugas di kota, karena ia tak mau dicap pengkhianat dari dalam hutan, di mana seorang anaknya dari beberapa kemanakannya menduduki jabatan penting. Sebaliknya ia merasa tidak terpaksa ikut ke hutan karena seorang puterinya bersuamikan TNI dan bertugas di Parepare yang sewaktu-waktu bila keadaan terpaksa menyingkir ke sana (hal.108-109). Semua itu dilakukan karena barangkali rakyat di hutan lebih nyenyak tidurnya (hal.110).

Dalam roman itu pula dijelaskan bagaimana ketatnya pelaksanaan hukum Islam. Pada beberapa bagian buku itu disebutkan bahwa orang-orang yang berada di hutan keheranan melihat Patiwiri berjabat tangan dengan seorang perempuan Katolik yang ditahan, sebuah hal yang sudah bukan kebiasaan di daerah kekuasaan DI-TII sejak beberapa tahun lamanya lantaran bukan muhrimnya (hal.161). Mungkin benar cerita orang dulu bahwa “barang-barang yang digeletakkan begitu saja tak ada yang berani mengambil karena para pencuri gentar diancam hukuman pancung tangan”.

Tak kalah mengasyikkan dari pengalaman membaca roman lawas ini adalah menikmati bahasa di masa penulisannya. Begitu banyak kata, kalimat, dan cara pengucapan yang terasa ‘ganjil’ saat menyimaknya sampai memaksa untuk membuka kamus atau tesaurus Bahasa Indonesia. Kata-ungkapan lama itu, antara lain penenggang-nenggang hati (hal.58); ampulur (hal.118); kepala kukur, menyudu, saru, biduk, dan upih (hal.121); dekus (122) serasah (hal.122-171); lukah yang berinjap, gigi depannya ganggang dan kepetahan (hal.123); dipulas-pulas (126); gelinggang (hal.128); jereng (hal.129); leperansir (hal.130); dan runtih (hal.141).

Terdapat pula beberapa istilah lokal yang dimasukkan ke dalam roman itu seperti mabusung (hal.64); balla-balla (121); barung-barung (hal.128); Tapi kita perlu panik menghadapi istilah lawas itu, karena pembaca tetap dibantu dengan pelampiran daftar Peristilahan yang diletakkan di halaman xvi, sebagai penuntun sebelum membuka lembar yang memaparkan cerita sederhana ini.

Sumber: Anwar Jimpe Rachman (Panyingkul, Citizen reporter Minggu, 23 Desember 2007)